Dedico ai piemontesi italiani smemorati e anonimi, una sintesi storica di due colti religiosi in guerra con la monarchia savoiarda ma soprattutto contro la chiesa romana corrotta, intrigante e tronfia di potere temporale; aspetto che costatiamo, purtroppo, ancora oggi in chiave degenerativa con l’attuale Papa:

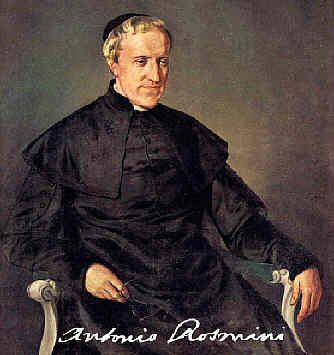

Antonio Rosmini Serbati (1797 – 1855)

Da oltre un anno ricevo mensilmente, in omaggio, un giornale cattolico che periodicamente contiene articoli sul tema: “Alla scuola del beato Rosmini” – UNA FEDE PENSATA-

Gli scritti illustrano con dovizia l’amore del beato verso Dio in situazioni diverse e un magistrale insegnamento alla preghiera.

In un incontro in biblioteca, discutendo con alcuni miei allievi proprio del Rosmini, era parso evidente che oltre l’aspetto religioso, peraltro notevole e molto profondo, ben poco sapevano (e si sa) del pensiero filosofico-storico-politico del Rosmini nella cultura del Risorgimento.

Una lacuna che non sorprende se teniamo conto dello scarso interesse alla lettura degli italiani e dell’inconsistenza e inadeguatezza dei programmi scolastici, colpevoli dell’attuale sotto-livello culturale, in particolare nel Piemonte.

Tuttavia c’é una pur labile scusante; Rosmini, bandito dalla chiesa nel lontano 1850, solo da qualche decennio il suo immenso, prezioso patrimonio di scritti ha rivisto la luce, dando a tutti libera lettura.

[1]La riabilitazione del pensiero di Rosmini inizia nel secondo dopoguerra e soprattutto nel nuovo clima del Concilio Vaticano. Nel 1965 Paolo VI concede la riedizione delle Cinque piaghe. Nel 1998, nell’enciclica Fides et ratio, Giovanni Paolo II avvia la causa di beatificazione, ponendolo tra i grandi padri di quella ricerca della “parola di Dio” di cui “l’umanità e la chiesa hanno oggi un grande bisogno”. Il 1° luglio 2001 il Cardinale Ratzinger “dichiara superati i motivi di preoccupazione” che hanno a suo tempo determinato la promulgazione del decreto Post obitum. La riabilitazione si conclude il 18 novembre 2007 a Novara con la solenne cerimonia di beatificazione.

Oggi i suoi scritti sulla chiesa, sulla religione, sulla politica, il diritto, la filosofia, sul sociale e molto altro, sono oggetto di studi profondi e complessi. Rimane a noi una scuola di cultura e conoscenze inimitabili, alle quali dobbiamo avvicinarsi riconoscenti e con rispetto.

Antonio Rosmini, un uomo di chiesa, dalla cultura e intelligenza fuori dal comune, fondatore dell’Istituto della Carità, molto attivo negli anni del Risorgimento italiano, è quasi contemporaneo di Carlo Denina ma il suo percorso intellettuale e umano è stato molto diverso, come vedremo in questo breve viaggio esplorativo.

Il suo nome completo è già una storia: Antonio, Francesco, Davide, Ambrogio Rosmini Serbati (Rovereto il 24 marzo 1797 – Stresa 1 luglio 1855).

Era il figlio secondogenito di Pier Modesto, patrizio del Sacro Romano Impero e di Giovanna dei Conti Formenti di Biacesa in Val di Ledro, che a quel tempo faceva parte dell’Impero Asburgico.

I Rosmini vivevano a Rovereto fin dalle origini, ossia da quando si era installato, nella seconda metà del quattrocento, il capostipite Aresmino; è stata una delle famiglie più importanti della città, interessata in diverse attività amministrative, anche ecclesiastiche ma soprattutto dando notevole impulso alla vita culturale cittadina.

Antonio nasce in questa famiglia d’intellettuali, ricca, aristocratica, religiosissima, di grande cultura ma legata alle tradizioni asburgiche, austere e conservatrici.

Un bambino precoce, dotato e riflessivo che mette impegno e serietà in ogni attività che intraprende, avido di conoscere; egli s’immerge completamente nella lettura, passando lunghe giornate nella ricca biblioteca di famiglia, dimostrando da subito interesse nei testi filosofici.

È seguito dalla madre colta e amorosa che permea in lui, fin dall’infanzia, sentimenti di profonda religiosità e bontà, complementari in quest’uomo dalle qualità eccezionali, di grande apertura mentale e una fede incrollabile carica di un autentico umanesimo cristiano, doti che lo seguiranno nel corso di tutta la sua esistenza.

La casa è frequentata da due letterati, Antonio Cesari e ClementinoVannetti che, con lo zio Ambrogio, saranno il punto di riferimento culturale nella maturazione del giovane Antonio. Lo zio lo inizia alla storia dell’arte, del bello, della lettura, improntandolo di una profonda spiritualità religiosa nella lettura della bibbia, dei padri della chiesa, alla teologia.

[2]Nel 1804 è iscritto al corso d’istruzione elementare di don Giovanni Marchetti, che aveva fondato a Rovereto la prima scuola modello secondo gli indirizzi della legislazione scolastica asburgica.

Dal 1808 al 1814 frequenta il ginnasio cittadino ma preferisce immergersi nei suoi studi privati, in particolare i classici latini e italiani, trascurando così lo studio della grammatica e dovendo ripetere la prima ginnasio. Fatto rilevante per la formazione personale e culturale in quegli anni ginnasiali è la collaborazione scolastica con compagni che stimolano i suoi ideali letterari e religiosi che si realizzano nella fondazione dell’“Accademia Vannetti”, così chiamata per onorare l’illustre concittadino.

Questa iniziativa è molto apprezzata nell’ambiente culturale roveretano,QQqq che riconosce le eccezionali doti intellettuali e religiose del Rosmini, al punto che l’istituzione più importante della città, l’”Accademia degli Agiati”, nel 1814 lo accoglie fra i suoi soci.

Di tale Accademia ne diverrà presidente onorario perpetuo.

(Osservazione. Nel 1813 muore Carlo Denina, aveva già 82 anni; il Rosmini nel 1814, un anno dopo la morte del Denina, è quando decide di farsi sacerdote, ha appena 17 anni.

(Un vero peccato che queste due menti eccezionali non abbiano potuto incontrarsi).

Negli anni 1815-16 frequenta i corsi liceali privati di don Pietro Orsi che gli spalancano le porte di una affascinante disciplina, la filosofia, che diverrà, da allora, la chiave di lettura di tutta la realtà e il suo personale ambito di ricerca.

Contro il volere della famiglia nel 1816 realizza la decisione di farsi sacerdote (già maturata nel 1814) e sceglie d’iscriversi alla facoltà di teologia dell’Università di Padova. Rimane a Padova tre anni e fa molte conoscenze, fra le quali la più importante e duratura è quella con Niccolò Tommaseo, giovane studente in legge proveniente dalla Dalmazia. Il Rosmini lo accoglie nel gruppo di amici più fidati e lo rende partecipe dei suoi progetti, il più importante dei quali, il quel momento, è la redazione di un’Enciclopedia cattolica italiana da contrapporre a quella illuminista francese di Diderot.

Nel 1821 è ordinato sacerdote e nel 1822 conclude gli studi universitari laureandosi in sacra teologia e diritto canonico. Si ritira alcuni anni nella quiete della sua casa di Rovereto, dove si dedica a due principali filoni di studi: la riforma della filosofia e sollecitato dai moti rivoluzionari del 1821, la politica. Qui il Rosmini analizza a fondo il rapporto tra religione e potere.

(Uno studio molto profondo fatto con l’acume abituale del Rosmini che, purtroppo, gli procurerà molti guai con la chiesa, per ragioni diverse, a guisa del Denina).

Nel 1826 si stabilisce a Milano con Nicolò Tommaseo e il segretario Maurizio Moschini. In un ambiente culturale a lui confacente s’impegna per qualche anno in studi sulla politica e grazie al cugino Carlo Rosmini stringe conoscenze importanti. L’amicizia con il conte Giacomo Mellerio e in particolare con Alessandro Manzoni che sarà fondamentale per il suo futuro. Tra il Rosmini e il Manzoni si crea un rapporto fra i più fecondi e importanti nella storia culturale italiana, in particolare nel campo della linguistica.

Il Manzoni dona all’amico una rara edizione in tre volumi dei Promessi Sposi datata 1825 –1826, mentre il Rosmini dedica al Manzoni un’opera di filosofia della religione di grande impegno intellettuale,“Del divino nella natura”, che rivela quanto l’Autore, negli anni della maturità, conoscesse anche le religioni orientali.

Nel 1830 Rosmini pubblica le sua prima, grande opera filosofica, il”Nuovo saggio sull’origine delle idee”, è il testo fondamentale della sua spiritualità, le Massime di perfezione cristiana. Segue nel ‘31 un’altra opera basilare “I Princìpi della scienza Morale”.

Nel 1828 fonda”l’Istituto della Carità”a Domodossola, sul monte Calvario; vuole condividere l’amore universale, che è oramai divenuto l’ispirazione definitiva della sua vita. Nasce quindi la prima comunità di religiosi rosminiani e nel 1831, a Trento, la seconda casa. Poco dopo fonda il ramo femminile dell’Istituto, ossia “Le suore della Provvidenza”.

Mentre in Piemonte il suo Istituto si espande rapidamente con il favore del vescovo locale e del re Carlo Alberto di Savoia, in Trentino si moltiplicano le difficoltà poste dall’amministrazione austriaca, tanto da indurlo nel 1835 a chiudere la casa della sua comunità alla Prepositura di Trento.

Le monarchie europee sono in fermento e il Rosmini s’immerge nei suoi studi di Filosofia della politica (1837- 39), Filosofia del diritto (1841-43) e Teodicea (1845), dottrina molto profonda che tratta il problema del male nel mondo e del libero arbitrio dell’umanità.

Nel 1836 Carlo Alberto, che ammira il Rosmini per le sue opere benefiche, pensa sia l’uomo giusto per far risorgere la Sacra di San Michele, che era stata l’onore della chiesa piemontese e del suo casato ma abbandonata da ben due secoli. Offre il monumento al Rosmini, il quale accetta, trovando l’opera conforme allo spirito della sua congregazione; l’Istituto della Carità. Papa Gregorio XVI, nell’agosto del 1836, nomina i padri rosminiani amministratori della Sacra e delle superstiti rendite abbaziali.

I padri la reggono tuttora, inoltre il monumento è sostenuto da vari enti e dalla Regione, dopo che la legge speciale del 21/12/1994 ha riconosciuto “La Sacra monumento simbolo del Piemonte”.

A questo punto è utile una nota.

[3]Antono Rosmini, spirito di tendenze universali, d’ingegno vigorosissimo, aveva impostato la sua vita e il suo agire su un principio ascetico: da parte sua vorrà soltanto attendere alla purificazione dell’anima dal male e all’acquisto dell’amore o carità di Dio e del prossimo, in cui consiste la perfezione.

Quanto allo studio, attività, lavoro, condizione di vita, non sceglierà da sé – fosse questa o quella attività, anche un’opera di carità – lascerà a Dio di indicargliela attraverso le circostanze esteriori “esaminate dal lume della ragione e della fede”.

È il principio cosiddetto di “passività o d’indifferenza” che comporta una costante disposizione interiore a volere unicamente e totalmente ciò che vuole Dio. La “passività” che Rosmini s’impone è rigida disciplina, consacrazione totale, immolazione al bene nel modo che Dio avrebbe voluto per lui, senza condizioni né riserve.

Antonio Rosmini intellettuale europeo e i suoi rapporti con la Rivoluzione francese.

Il percorso umano e intellettuale di questo religioso, esploratore mirabile e instancabile s’inserisce in un contesto storico molto ampio, quanto turbolento.

La Rivoluzione francese, il dominio napoleonico, seguiti dal Congresso di Vienna (nel 1815) e dalla lunga fase della Restaurazione, sono i periodi cruciali dei primi decenni dell’Ottocento nel quale si trova coinvolto Antonio Rosmini.

Il grande evento che aveva sconvolto le monarchie europee; la Rivoluzione Francese e il decennio 1787-1799, non poteva non essere osservato e studiato dal Rosmini, orbene; come si poneva il pensiero del nostro su quegli anni turbolenti, lui, educato sui solidi principi austro-asburgici e religiosi?

Il suo rapporto con le ideologie rivoluzionarie e la stessa Rivoluzione avevano mostrato aspetti diversi e complessi. Tuttavia quel periodo storico aveva agito in Rosmini come punto di riferimento nello sviluppo e maturazione del suo pensiero politico commisto a quello ecclesiale, sempre vivo e presente.

Nei primi anni (1826-1827) le conoscenze del Rosmini sulla Rivoluzione francese si basavano soprattutto sugli autori classici-cattolici, de Maistre, Haller, de Bonald, per cui il suo indirizzo culturale risentiva di questi influssi ideologici dominanti in quegli anni.

Nel 1835 Alexis de Tocqueville pubblicava Démocratie en Amérique, un libro che non era sfuggito al Rosmini, e ne dava ben presto lettura di tutta la prima parte. Questa nuova concezione ideologica liberaldemocratica, esposta dall’autore con chiarezza e competenza, lo aveva affascinato a tal punto da indurlo a una mutazione del suo universo filosofico-politico; meno privilegi alle aristocrazie e più giustizia, meno stato e più società civile.

Per Rosmini occorreva ridefinire un nuovo ordine politico e sociale, conformandoli in modo da dare dignità a ogni uomo secondo i valori del cristianesimo.

Questi nuovi, potenti impulsi coincidevano con un momento di profondo esame critico della Rivoluzione; essi davano inizio a una grande espansione dell’idea liberale, conquistando ben presto buona parte dell’Europa intellettuale. Si manifestava così anche nei popoli, l’avversione all’assolutismo e la voglia di democrazia.

Ma il pensiero rosminiano andava oltre la Rivoluzione, si può dire già post-rivoluzionario.

I princìpi a fondamento del 1789 erano stati in parte traditi; la scristianizzazione era pressochè sancita dal Tribunale rivoluzionario che tentava di imporre il culto alla “Dea ragione”. Rosmini studiava e analizzava, aveva capito che la Rivoluzione era stata un importante evento storico nel quale s’incrociavano, in un groviglio inestricabile, il bene e il male e la chiesa cattolica, in quegli anni, aveva accumulato molte colpe in entrambe le forme di governo, monarchico prima, rivoluzionario dopo; la colpa più grave era di non voler staccarsi dal potere temporale e rendersi storicamente autonoma.

Intanto la nuova classe dirigente rivoluzionaria aveva imposto una forma di dispotismo che riduceva di molto la libertà dell’individuo, perché, come afferma Muratore nel suo libro, “il dispotismo individuale divenne dispotismo collettivo”.

Gli enunciati del Rosmini, già espressi in vari punti nei testi Della naturale costituzione della società civile e nella parte dedicata all’analisi della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino nella Filosofia del diritto, anticipano criteri e formule (per brevità ne cito due):

–[4]Analisi e giudizi sulla natura del dispotismo; dal dispotismo dei re al dispotismo della rivoluzione.

– La riconsiderazione del rapporto tra religione e rivoluzione, configurata seguendo il nesso dialettico tra assolutismo, declino della religione ed evento rivoluzionario.

[5]Rosmini è osservatore e insieme interprete di quella grande crisi spirituale dell’Occidente, ne coglie le connotazioni essenziali, si propone di individuarne le linee di superamento, attraverso un grande progetto enciclopedico di rifondazione della filosofia e insieme della politica dell’Occidente (…).

Rovereto prima e Stresa poi diventano una sorta di laboratorio all’interno del quale vengono registrate, recepite e poi analizzate e ripensate le varie espressioni di quel vasto movimento di idee che agitò l’Europa nei primi decenni dell’Ottocento. Un pensatore che, ad un’osservazione superficiale, potrebbe apparire lontano e quasi distaccato dagli avvenimenti, in realtà era profondamente immerso in essi e a pieno titolo partecipava al dibattito intellettuale del suo tempo, collocandosi come autentico”intellettuale europeo”.

Una qualifica che può apparire un po’ paradossale se applicata a un pensatore che, a differenza di altri intellettuali del suo tempo, non è mai stato un “grande viaggiatore”e il cui orizzonte geografico è rimasto circoscritto all’Italia, operando, salvo brevi periodi milanesi e romani, in un ambiente che può essere considerato tipicamente “provinciale”: appunto la natia Rovereto, Domodossola e Stresa.

I silenzi ovattati e la calma della sua casa di Stresa erano l’ambiente ideale per alimentare la sua insaziabile curiosità intellettuale che superava abbondantemente la limitatezza geografica di orizzonti. La ricca biblioteca nella sua “casa monumento” di Rovereto è tuttora una testimonianza dei molti libri che il Rosmini faceva arrivare da ogni parte del mondo. Osservatore meticoloso e attento conoscitore dei primi movimenti socialisti e di estrema sinistra, il pensatore roveretano è stato un esploratore instancabile di ogni corrente culturale europea di una certa importanza, in particolare di lingua tedesca e francese.

Il Risorgimento e l’impegno politico e diplomatico del Rosmini nel 1848

L’Impero d’Austria aveva posto grandi difficoltà al Roveretano nello svolgere e realizzare le sue opere religiose. Tant’è che era stato costretto a lasciare la sua città e rifugiarsi prima a Milano per breve tempo, poi stabilmente in Piemonte, che considerava la sua patria d’elezione e dove le sue realizzazioni religiose e educative avevano un notevole sviluppo grazie all’avallo del religiosissimo Carlo Alberto di Savoia. Ma a partire dal 1848 il governo piemontese aveva imposto una severa politica anticlericale per eliminare la forte ingerenza della chiesa nelle questioni civili. In quel periodo burrascoso il Rosmini si era opposto criticando aspramente quest’anticlericalismo, tuttavia non c’era stata alcuna rottura con il governo di Sua Maestà Carlo Alberto, il quale aveva lasciato che egli continuasse a lavorare liberamente con le sue opere benefiche e religiose.

Le importanti esperienze maturate, i suoi studi, gli scritti, il lungo e fruttuoso rapporto con il Manzoni avevano spinto il Roveretano a parteggiare e partecipare, nel ’48, ai movimenti d’indipendenza nazionale che avevano nel Piemonte uno degli attori più importanti dello scacchiere europeo.

In questo clima favorevole, nel maggio del ’48 pubblicava la sua opera più celebre: “Delle cinque piaghe della Santa Chiesa”[6], libro scritto tra il 1832 e il 1833 ma che il Rosmini aveva ritenuto più opportuno e prudente pubblicarlo solo dopo l’elezione di Papa Pio IX avvenuta nel 1846.

Poco dopo a Milano, sempre nel ’48, scriveva e dava alle stampe la“Costituzione secondo la giustizia sociale” con un’appendice sull’Unità d’Italia. I due scritti illustrano, in sostanza, un compiuto progetto di riforma ecclesiale e politica.

Nell’agosto del 1848, mentre si era consumata a Custoza la sconfitta militare (22 e 27 luglio 1848) della prima guerra d’indipendenza con l’Austria, il governo Casati, su ordine di Carlo Alberto, affidava al Rosmini una delicata missione diplomatica a Roma, presso Pio IX, con l’obiettivo di negoziare un concordato tra lo Stato Pontificio e quelli di Sardegna e Toscana.

Egli giungeva a Roma il 15 agosto 1848 e fermo sui suoi principi di diritto e politica, stilava un documento costituzionale e la bozza di una Confederazione di Stati italiani sul modello dell’opera “La Costituzione secondo la Giustizia Sociale”[7]. Il Papa lo aveva accolto con favore, mostrandosi favorevole agli obiettivi della missione.

Il progetto indicava la visione d’insieme di uno Stato liberale; realizzare l’Unificazione italiana e un reale decentramento amministrativo e di unità nella differenza.

[8]Le speranze federaliste tra gli stati italiani con l’egida spirituale del Papa, erano il sogno risorgimentale del Rosmini e del Gioberti per evitare il secolare scontro fra Stato e Chiesa. Egli vedeva nelle trattative per una Lega degli stati italiani, solo un primo passo costituente per giungere poi a una Dieta permanente in Roma, vero e proprio governo federale, affiancata da una Camera e da un Senato rappresentativi dei diversi stati in proporzione alle loro popolazioni.

Il governo piemontese in merito alla confederazione degli Stati italiani era poco chiaro, (premeva al governo di avere dai plebisciti della Lombardia e del Veneto un punto d’appoggio per operare verso il regno dell’Alta Italia; ottenuto questo, si poteva negoziare con l’Austria da posizioni di forza) tanto che il Rosmini era a Roma senza un incarico ben definito, senza precise istruzioni.

Intanto la guerra con l’Austria era persa; il re stipulava un armistizio con Radetzski e si ritirava provvisoriamente dietro la linea del Ticino, mentre il conte Casati tentava ancora di riprendere le trattative con la Santa Sede in precedenza interrotte.

[9]Tuttavia c’è da chiarire che per Rosmini la guerra d’Austria avrebbe dovuto avere, per lo Stato pontificio, un suo senso all’interno della Confederazione e non una pura e semplice alleanza militare, come egli aveva indicato proprio nel testo del progetto di Confederazione italiana a suo tempo presentata.

Rosmini riteneva che lo Stato della Chiesa, una volta che avesse aderito alla Confederazione italiana, sarebbe stato legato alla politica comune del nuovo Stato federale, ed in particolare sarebbe stato tenuto a seguire le deliberazioni comuni in materia di politica estera e di difesa. Strumento per la gestione comune degli interessi internazionali del nostro paese avrebbe dovuto essere una Dieta, composta in parte di delegati eletti direttamente dai cittadini dei diversi Stati, o dai loro parlamentari, ed in parte designati dai principi. Il progetto della Dieta era parte integrante dell’accordo del 31 agosto 1848 sulla “lega” politica da stipularsi in vista della Confederazione italiana. Rosmini è contrario tanto all’elezione diretta di tutti i deputati della Dieta dai cittadini dei diversi Stati, quanto alla sua riduzione ad un organismo rappresentativo delle sole volontà dei sovrani. Un sistema misto rende indipendente l’operato della dieta, ma lo sottrae a spinte estreme. Rosmini coglie bene le tendenze dei movimenti più radicali che miravano a raccogliere le forze favorevoli all’idea di una costituente del popolo italiano (…).

Non ha senso per lui che l’iniziativa dell’unificazione politica nasca dal basso, da un movimento demagogico e minoritario, cioè da agitazioni popolari di piazza che non seguono alcuna procedura razionale nel gestire la cosa di tutti. Il suo pensiero sul “dispotismo” che nasce dai regimi assembleari è chiarissimo. La prudenza del nostro autore giunge a paventare addirittura una trasformazione dell’assemblearismo della costituente italiana in un movimento dai contorni comunistici (…).

Ma la guerra del Piemonte con l’Austria, l’ambiguità del governo piemontese sugli accordi con Pio IX, il cambio di governo del 15 agosto 1848, in cui il nuovo primo ministro Cesare Alfieri di Sostegno aveva sovvertito i precedenti accordi, i moti scoppiati nella capitale e la tenace opposizione del Cardinale Antonelli; il Rosmini, a fronte di questi aspri contrasti e rendendosi conto che gli eventi seguivano oramai un corso del tutto diverso dal suo progetto politico-ecclesiastico iniziale, l’11 ottobre del 1848 rassegnava definitivamente le dimissioni dall’incarico. (poi accettate il 22 ottobre).

A seguito di questi fatti, il 24 novembre del ’48 il Papa fuggiva furtivamente a Gaeta volendo con sé anche il Rosmini. Intanto la curia romana aveva accolto la linea filo-austriaca del segretario di Stato Card. Antonelli, collaboratore di Pio IX dal ’48 al ’76, strenuo difensore del potere temporale della chiesa e dichiaratamente ostile al Rosmini. Il Papa, ascoltava i consigli del Rosmini ma oramai era sotto l’influenza nefasta del Cardinale Antonelli, il quale lo aveva convinto a ritirare la Costituzione. In uno degli ultimi colloqui col Rosmini il Papa dichiarava: «Caro Abate, non siamo più costituzionali». Poco dopo il Papa, con rapido voltafaccia, attuava la revoca della Costituzione, contro le intenzioni dichiarate in precedenza e sordo ai consigli dello stesso Rosmini.

[10]L’appiattimento del papato sull’Austria significò l’apertura della “Questione romana”, che si sarebbe potuta evitare solo a patto del mantenimento di un’Italia federale. Il senso del federalismo di Rosmini è soprattutto questo: la saldatura della questione nazionale alla questione religiosa. Egli vedeva nella chiesa cattolica l’organismo in grado di salvaguardare, sotto il profilo spirituale, le peculiarità di tutti i popoli nel loro aspetto linguistico e di tradizioni particolari (Luciano Malusa).

Il Regno sabaudo era oramai avviato all’accentramento del movimento nazionale e alla rottura con la chiesa, escludendo la Costituzione e il progetto rosminiano di Stato federale che era stato concordato con lo stesso governo piemontese. Oramai il Rosmini si trovava nell’impossibilità di avere rapporti con il Papa causa gli ostacoli frapposti dagli uomini del Card. Antonelli che parteggiava per gli austriaci, inoltre si sentiva estromesso dalla curia di Gaeta. Anche la polizia borbonica lo perseguitava e minacciava, invitandolo a lasciare il Regno. Il 15 agosto 1849 gli giungeva, inattesa, la notizia della condanna all’indice dei libri Delle cinque piaghe e la Costituzione. Questo clima di velenosa persecuzione da parte della chiesa e il voltafaccia del governo piemontese convincevano il Rosmini, dell’inutilità della sua permanenza presso il Papa a Gaeta.

In silenzio, umilmente, con la serenità d’animo dell’uomo che sa di aver compiuto fino in fondo il proprio dovere, si sottometteva in silenzio e il 2 novembre 1849 rientrava nella sua casa Bolongaro di Stresa, sul lago Maggiore, nella pace e raccoglimento alla preghiera che la politica gli aveva tolto. Ritorna ai suoi studi confortato dall’amicizia del Manzoni, di Gustavo di Cavour e vari amici con i quali intrattiene costruttive conversazioni. Nei suoi scritti ripropone le sue idee sulla libertà d’insegnamento posto su basi di concetti liberali nuovi per l’ordinamento scolastico. Purtroppo la sua salute è avvelenata dallo scontro tra Stato e Chiesa da lui tanto avversato e combattuto. Si ammala in modo grave, nell’autunno del 1854 la salute peggiora e lo costringe a letto; dà le ultime disposizioni ai confratelli, abbraccia gli amici più cari e il 1° luglio 1855 spira.

[11]Ad Alessandro Manzoni, rimasto con lui sino alla fine, consegna il suo testamento spirituale in tre brevi parole: adorare, tacere, godere.

Luglio 2019

Carlo Ellena

BIBLIOGRAFIA

-Dagli atti del Convegno nazionale “Rosmini e la cultura del Risorgimento”

Sacra di San Michele, Torino, 7-8 giugno 1996-

“ROSMINI E LA CULTURA DEL RISORGIMENTO” –

Attualità di un pensiero storico-politico

A cura di Umberto Muratore – Edizioni rosminiane – stresa – 1997

-Scritti su: “Antonio Rosmini – La vita, gli amici, le opere, il pensiero”- A cura di Umberto Muratore – Centro Internazionale di Studi Rosminiani.

-“Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano” – Nello Rosselli – Piccola Biblioteca Einaudi

-“Cathopedia” – Enciclopedia cattolica

[1] Da scritti del Centro di Studi e Ricerche “ Antonio Rosmini” – TRENTO.

[2] Da scritti del Centro di Studi e Ricerche “Antonio Rosmini” – TRENTO.

[3] Tratto da uno scritto di Antonio Borrelli.

[4] Da un saggio di Francesco Traniello a pag.78-79-80-81 del volume “Rosmini e la cultura del Risorgimento” edizioni rosminiane – Stresa

[5] Da un saggio di Giorgio Campanini a pag. 61-62-63-64 del volume “Rosmini e la cultura del Risorgimento” edizioni rosminiane – Stresa

[6] Il libro usciva in forma anonima a Lugano nel 1848- Tipografia Veladini. L’anno successivo era stampato anche a Napoli, senza più anonimato. Un libro che in qualche modo tratta “dei mali della santa Chiesa”, proprio per questo motivo il 30 maggio 1849 il libro era stato messo all’indice dei libri proibiti dalla “Congregazione dell’indice”. L’opera era stata poi prosciolta già nel 1854 dalla stessa “Congregazione dell’indice”. Il Rosmini così descrive, nei titoli dei cinque capitoli del suo libro, le cinque piaghe: 1) Della piaga della mano sinistra della santa Chiesa che è la divisione del popolo dal clero nel pubblico culto. 2) Della piaga della mano diritta della santa Chiesa, che è la insufficiente educazione del clero. 3) Della piaga del costato della santa Chiesa, che è la disunione dei vescovi. 4) Della piaga del piede destro della santa Chiesa che è la nomina de’ vescovi abbandonata al potere laicale. 5) Della piaga del piede sinistro: la servitù dei beni ecclesiastici. (Da Cathopedia, l’enciclopedia cattolica).

[7] Anche quest’opera, La costituzione secondo la giustizia sociale, era posta all’indice insieme alle Cinque Piaghe. (Da Cathopedia, l’enciclopedia cattolica).

[8] Da uno studio di Giorgio Cavalli sulla missione del Rosmini.

[9] Dal capitolo -DAL PIEMONTE A ROMA: LA MISSIONE DEL ’48- di Luciano Malusa, pp. 163-164- 165 -Tratto dal volume; “Rosmini e la cultura del Risorgimento”- Edizioni rosminiane –Stresa – 1997

[10] Da uno scritto di Luciano Malusa

[11] Tratto da scritti del Centro di Studi e Ricerche “Antonio Rosmini” – TRENTO.

/https%3A//www.lastampa.it/image/contentid/policy%3A1.37779029%3A1571819384/cassa.jpg%3Ff%3Ddetail_558%26h%3D720%26w%3D1280%26%24p%24f%24h%24w%3Ded364f5)