Novembre 2018

Cosa pensano gli italiani dell’EURO e dell’EUROPA? Ai politici importa qualcosa?

In questo periodo convulso e confuso vari politici importanti del nuovo governo si sono affrettati a dichiarare all’Europa (che non è nemmeno una federazione) che “la moneta unica non è in discussione e nessuna uscita dall’Europa”, Giusta o sbagliata, è un’opinione dei politici, non dei cittadini. L’auspicato cambio di governo c’è stato, le nuove direttive politiche hanno creato un terremoto e la situazione merita una particolare attenzione. Tuttavia l’abitudine a immedesimarsi nei padroni del paese, si è ben presto rivelata, a costoro una domanda: ma voi sapete cosa pensano realmente gli italiani dell’EURO e dell’EUROPA? L’Inghilterra ne è uscita perché è stato il voto referendario, democratico del popolo inglese a volerlo, questa si chiama “democrazia partecipativa” di un paese maturo e civile, e ricordo per i corti di memoria, che gli inglesi per questa loro decisione sono stati insultati pesantemente da vari politici di alcuni Stati europei, la prima è stata l’Italia politica delle sinistre, non dai cittadini.

A proposito dell’EURO riporto in questo articolo di Byoblu una confessione di Giuliano Amato che ha dell’incredibile ma che si è rivelata e rivela, al presente, tutta la sua tragica verità. I veri motivi di questa sorta di “confessione” sono oscuri, certamente non per scrupoli di coscienza.

La moneta unica e l’Unione Europea, molto compromessi da politiche lontane dai cittadini, colpiscono maggiormente un’Italia sfruttata e impoverita; essa paga più di altri Stati membri la perdita della sua sovranità nazionale.

AMATO CONFESSA: Ecco come vi abbiamo portati nell’euro. Siamo alla follia.

pubblicato il 7 gennaio 2015 – 4.40 da Claudio Messora BYOBLU

Allucinante confessione di Giuliano Amato, deposta come se si trattasse di una marachella qualunque e non della vita di milioni di persone: sapevano, li avevano avvisati, avevano previsto tutto ma andarono avanti lo stesso! Portarono questo paese nell’euro pur consapevoli che difficilmente avrebbe funzionato. Ma non è una lezione di storia, non è il racconto della decadenza del Sacro Romano Impero. E’ qualcosa che sta succedendo adesso, qui. Andrebbe raccontato con ben altro sentimento di contrizione, non con questa nonchalance. Hanno giocato. Hanno perso, ma il debito di morte dobbiamo pagarlo noi. Siamo alla follia! Ecco le sue allucinanti parole.

“Noi abbiamo fatto una moneta senza stato. Noi abbiamo avuto la faustiana pretesa di riuscire a gestire una moneta senza metterla sotto l’ombrello di un potere caratterizzato da quei mezzi e da quei modi che sono propri dello Stato e che avevano sempre fatto ritenere che fossero le ragioni della forza, e poi della credibilità che ciascuna moneta ha.

Eravamo pazzi? Qualche esperimento nella storia c’era stato di monete senza Stato, di monete comuni, di unioni monetarie, ma per la verità non erano stati molto fortunati. Perché noi, quando ci siamo dotati di una moneta unica, abbiamo pensato che potevamo riuscirci in termini di Unione, e non facendo lo Stato europeo? Avevamo già costruito un mercato economico comune fortemente integrato. Più o meno avevamo un assetto istituzionale che non era quello di uno Stato ma certo era qualcosa di molto più robusto di quello che usualmente c’è a questo mondo: la comunità europea, l’Unione Europea, col suo Parlamento, la sua Commissione, i suoi Consigli. Abbiamo anche previsto di avere una banca centrale.

Però, sapete com’è, abbiamo deciso che trasferire a livello europeo quei poteri di sovranità economica che sono legati alla moneta era troppo più di quanto ciascuno degli stati membri fosse disposto a fare. E allora ci siamo convinti, e abbiamo cercato di convincere il mondo, che sarebbe bastato coordinare le nostre politiche nazionali per avere quella zona, quella convergenza economica, quegli equilibri economici-fiscali interni all’Unione Europea che servono a dare forza reale alla moneta.

Non tutti ci hanno creduto. Molti economisti, specie americani, ci hanno detto allora:

Guardate che non ci riuscirete! Non vi funzionerà! Se vi succede qualche problema che magari investe uno solo dei vostri paesi, non avrete gli strumenti centrali che per esempio noi negli Stati Uniti abbiamo, che può intervenire il governo centrale, riequilibrare con la finanza nazionale le difficoltà delle finanze locali. La vostra banca centrale, se non è la banca centrale di uno Stato, non può assolvere alla stessa funzione cui assolve la banca centrale di uno Stato, che quando lo Stato lo decide diventa il pagatore senza limiti di ultima istanza.

In realtà noi non abbiamo voluto credere a questi argomenti. Abbiamo avuto fiducia nella nostra capacità di autocoordinarci e abbiamo addirittura stabilito dei vincoli nei nostri trattati che impedissero di aiutare chi era in difficoltà. E abbiamo previsto che l’Unione Europea non assuma la responsabilità degli impegni degli Stati; che la Banca Centrale non possa comprare direttamente i titoli pubblici dei singoli Stati; che non ci possano essere facilitazioni creditizie o finanziarie per i singoli Stati. Insomma: moneta unica dell’Eurozona, ma ciascuno deve essere in grado di provvedere a se stesso.

Era davvero difficile che funzionasse, e ne abbiamo visto tutti i problemi.”

Nel dissesto italiano forti segnali di ritorno alla voglia di autonomia.

Da un certo tempo compaiono su internet diversi simboli politici inneggianti all’autonomia, nei post si leggono parole gravi, dure ma giustificate. Il fatto che molti cittadini non si “sentono” più italiani ha come causa prima un numero record di fallimenti avvenuti nel nostro paese almeno negli ultimi vent’anni; un ben triste primato; come seconda causa, essere ignorati, mai interpellati attraverso consultazioni pubbliche su accadimenti importanti che nel bene e nel male coinvolgono sempre e soltanto la vita degli italiani, come la sconsiderata e costosa questione degli extracomunitari ma l’aspetto più vergognoso è il crollo nell’istruzione scolastica scesa a livelli sotto lo zero. I bambini, i giovani ci guardano, vedono e domani ci giudicheranno dall’estero, perché il loro paese non ha saputo dar loro un lavoro.

Sembra di ripercorrere la fine degli anni settanta quando i movimenti autonomisti facevano il loro ingresso nel mondo politico, in particolare nel Nord dell’Italia. A quel tempo Torino, il Piemonte, indi, il paese tutto, erano molto diversi, con cittadini di tutt’altra pasta e nonostante le sfiancanti lotte sindacali, l’economia ancora marciava contando su un importante settore artigiano e più in generale, di una manualità molto specializzata; insomma, c’era la cultura del lavoro, a partire dalla prima scuola e si pensava al futuro con ottimismo.

Ora, di tutto questo, non rimane più nulla; bugia, ci rimangono milioni di disoccupati.

Nell’odierna Italia improduttiva, facilona e canterina, senza i prestiti Europei elargiti a piene mani e senza controlli dall’italiano signor Draghi, sarebbe fallita almeno tre o quattro lustri fa; ma era imperativo accogliere gli extracomunitari e l’Italia papista e cattolica allargava le braccia e accoglieva tutti (meno il vaticano). Nel solo Piemonte si contano ben 40 (quaranta) centri di accoglienza con alcune migliaia di extracomunitari, che con la nuova legge dovranno essere rimpatriati. Orbene, oggi, a quanto ammontano i costi? Quali risposte dare ai cittadini?

Questo nuovo Governo, formato da una composizione politica invero paradossale (nato il 31 maggio 2018), tenta tuttavia di rimanere a galla in quest’oceano d’intrighi e di sabbie mobili ma ha tutti contro, dalla sconfitta maggioranza PD, che con un’opposizione improvvida, rabbiosa, critica invece di tacere per vergogna, a contro persino l’Europa plutocratica di Bruxelles. E pensare che sia una sia l’altra, dovrebbero essere indagati e messi sotto inchiesta partendo dal losco affare libico degli “scafisti mercenari da carico e scarico a mare“, veri assassini ancora oggi liberi di agire. Orrori che sono stati, di fatto, la pietra tombale della vecchia Europa, dimostrando, invero, com’essa, oramai in netto declino, sia alla fine del suo percorso storico.

Per il declino dell’Italia non servono numeri, tutte le infamie sono lì visibili, concrete, le conseguenze tutto il mondo le può costatare nella tragedia compiuta delle alluvioni che hanno mostrato, nelle crude immagini televisive, l’immane sfascio geologico con montagne di rifiuti fumanti in ogni angolo del paese. Colpevole la mancanza di adeguate strutture d’incenerimento, d’interventi manutentivi ai boschi di tutta l’area montana e di pianura, alle strade, fiumi, torrenti, ruscelli, paesi e città. Nulla sfugge al disastro ambientale e aggiungo organizzativo dei trasporti pubblici, delle ferrovie, dei nuovi edifici scolastici che crollano e fanno vittime, del sistema scolastico che deve istruire e preparare uomini, non burattini con la bandiera rossa, una giustizia che non giudica ma troppe volte assolve i colpevoli incitando a delinquere e la magistratura? Un istituto geriatrico che procede a tentoni. E che altro? Forse certe banche. Chissà…

Una catena d’intrighi, menzogne, fatti distorti coperti, corruttela; complici una stampa di parte e le istituzioni. Si tenta di manipolare, rallentare le inchieste, nascondere fatti indifendibili, opera dalla precedente maggioranza PD di governo, composta dai voltagabbana, traditori e piccoli partiti di facciata, tutti assoldati per fare numero. Compagine variegata che mascherata dietro altri simboli, fin dai primi anni’70, è la vera causa del declino di un’Italia, spolpata e impoverita. Costoro con una faccia di bronzo e un’arroganza inaudita incolpano il governo Conte, nato il 31 maggio 2018 (sei mesi fa), che causa disoccupazione e mancata creazione di posti di lavoro, sono menzogne indifendibili.

Il dramma del ponte di Genova è la prova di un continuum del sistema consolidato italiano di complicità, di corruzione, d’impunità. Un filo ininterrotto che ci riporta all’immane tragedia del Vajont, il 9 ottobre del 1963 che aveva provocato circa ben 2000 vittime. In carica c’era il Governo Leone. Com’è potuto succedere impunemente tutto questo? Quale risposta a tali domande? Altri interrogativi senza risposta, come da sempre.

Ricordo ancora, per i poveri di memoria, la storia ingarbugliata della FIAT (che non è un piccolo negozio di carabattole), uscita definitivamente dall’Italia nel più scandaloso silenzio dei politici e soprattutto, della borghesia industriale piemontese. Vedremo gli accadimenti del dopo Marchionne.

Ci ritroviamo una nuova società composta in buona parte da giovani immaturi, incapaci di affrontare responsabilità, a superare le difficoltà, inidonei a creare e fare lavoro; per loro si presenta un futuro da disoccupati o dipendenti a vita. L’errore politico più grave è che la colpa, se si può parlare di colpa, non è tutta dei giovani. In Piemonte i nostri ragazzi sono cresciuti fin dalla scuola materna con la dottrina di stampo comunista che promuove la pianificazione, ossia, tutti uguali, tutto facile, che rifiuta l’individualismo, la competizione, la meritocrazia, niente educazione civica, tantomeno comportamentale; da loro cosa ci si può aspettare? Sono almeno due le generazioni allevate nella bambagia, grazie anche a un colpevole permissivismo, ai troppi denari spesi male dilapidando i risparmi di una vita degli improvvidi nonni.

Come salvare questa Repubblica dalla politica centralista nata dall’inganno e che nell’inganno affonda sempre più in basso? Un paese, il nostro, che è, nella realtà, da sempre diviso, volendo applicare a tutti i costi sistemi di governo unificanti in un’Italia troppo lunga, troppo diversa geologicamente, diversa nelle amministrazioni regionali, provinciali, comunali, diversa nei costumi, nel tipo di vita, nelle abitudini, nel lavoro, nello stesso sistema di fare e creare un lavoro che sia produttivo e consono alla tipologia del luogo e degli abitanti.

A questo punto, rivedendo con più attenzione la storia di questa Repubblica, come vecchio piemontese, mi si consenta di rifuggire da qualsiasi pensiero positivo sul futuro della nostra macilenta, improbabile “Unità d’Italia”. I suoi sostenitori dimostrino quali e dove sono finiti gli autentici valori patriottici. Questa cosiddetta “Unità”, una buona parte del paese non la voleva affatto e oggi ne costatiamo le profonde contraddizioni, già ben note e palesate da politici di consumata esperienza a partire dal lontano 1848.

Una sorta di puzzle di piccoli Stati che ognuno si governava a modo suo; così era l’Italia nel 1847/1848 e poi l’unificazione. E ancora ai nostri giorni, dopo 170 anni, le stesse realtà di quel tempo sono uguali, con gli stessi problemi, poco o nulla è cambiato.

Immagine da liberatiarts.it

Immagine da slideplayer.it

1848 si fa l’Unità d’Italia, un palese pretesto Risorgimentale

Il crollo della Rivoluzione francese non era stato la fine della sua ideologia, al contrario essa aveva innescato forti tendenze rivoluzionarie nelle potenti borghesie italiane, soprattutto al NORD del paese, ed erano pronte e preparate al cambiamento, promuovendo il dibattito politico sullo Stato, la forma e la gestione del potere. Un vento di libertà muoveva le classi colte e le ricche borghesie, non rivolte a smuovere l’assolutismo dello Stato sabaudo, ma protese alla ricerca di soluzioni politiche del paese che, per quei tempi, erano rivoluzionarie. L’idea era di porre un’alternanza al sistema retto dalle monarchie conservatrici, appoggiate da vetuste oligarchie aristocratiche e da una borghesia decisa a condividere il potere con i decadenti ceti nobiliari. Le monarchie, tuttavia ancora potenti, si trascinavano questa coda, dalla quale emergevano le ambizioni delle potenze economiche e da frange d’intellettuali dalle idee rivoluzionarie, pronti e decisi a gestire la situazione anche in solitudine. Un documento redatto per iscritto, o meglio, una carta costituzionale era parsa lo strumento idoneo per fissare le regole opportune per un patto fra cittadini e governo. Una scelta che non era stata invero, né difficile, tantomeno fantasiosa; la linea politica unitaria di Cavour era di una salda continuità con la monarchia sabauda, sfruttando il modello del Regno di Sardegna e quale carta costituzionale era riproposto lo Statuto Albertino del 1848, concesso forzatamente e con riluttanza da Carlo Alberto.

Una sorta di “rielaborazione”, senza compagine costituente, aveva in pratica ripresentato l’Editto Sardo del 1848, una costituzione che era un palese paradosso, poiché il documento esprimeva la volontà politica del governo a ergersi a rappresentante di tutto un popolo che, tuttavia, era completamente escluso da ogni forma di potere. Potere esercitato da una monarchia con una visione di amministrazione statuale, uniforme, omogenea e fortemente accentrata di chiara origine giacobina. È sufficiente osservare la composizione della legge elettorale del 1848, ove la Camera rispecchiava la società subalpina del tempo, che, con il sistema elettorale fondato sul metodo “uninominale”, esercitava una sicura egemonia nel Parlamento e nel paese. Infatti, la prima Legislatura era composta in prevalenza da liberi professionisti, avvocati, uomini di legge, magistrati e funzionari di stato, pochi gli ecclesiastici (cinque in tutto) e una lieve presenza di proprietari di terre ( trenta su 204 deputati).

“Alle prime elezioni politiche generali per la formazione della Camera dei Deputati svolte il 27 gennaio 1861, sono iscritte al voto 418.696 persone pari all’1,9% dell’intera popolazione italiana di quasi 22 milioni di abitanti. Votarono effettivamente 239.583 elettori, pari al 57,2% degli aventi diritto, meno, quindi dell’1% del popolo. Interessanti sono anche i dati sulla composizione sociale degli eletti: 85 erano principi, duchi o marchesi; 72 avvocati; 52 tra medici, ingegneri o professori universitari; 28 ufficiali militari di rango elevato”. Dati forniti Da G. Volpe, da la “Storia Costituzionale degli italiani”, cit. 21.

Emergeva, tuttavia, in tutta la sua gravità, l’enorme problema da risolvere: la questione meridionale.

C’erano le piccole e grandi borghesie arroganti e prepotenti proprietarie dei latifondi che minacciavano di far sollevare i contadini; c’era da combattere e reprimere il brigantaggio, una piaga che inaspriva i rapporti fra Nord e Sud; c’erano forti perplessità sul concedere le autonomie a Napoli e alla Sicilia e c’erano le luogotenenze che funzionavano male per l’estesa, precedente, disorganizzazione locale. A Torino, da Cavour, arrivavano sempre più frequenti i giudizi negativi degli uomini mandati in quelle zone.

«Un giudizio molto crudo espresso nel suo carteggio da Giuseppe La Farina, il Segretario della Società Nazionale, una delle centrali più attive della propaganda antiregionalistica, che auspica la chiusura definitiva delle «cloache governative di Napoli e Palermo»

Vesperini in “L’organizzazione dello Stato unitario”; nota 38 pag, 69.

Nel 1863, in una lettera inviata alla moglie, Nino Bixio scrive: «Che paesi si potrebbe chiamar dei veri porcili (…). Prima che questi paesi giungano allo stadio di civiltà in cui siamo noi (…) abbisognano anni e lunghi anni. Non strade, non alberghi, non ospedali, nulla di quanto si deve oggi nella parte meno avanzata dell’Europa: poveri paesi».

Giulio Vesperini in “L’organizzazione delle Stato unitario”, nota 39 pag. 69. Il brano è riportato in G. Ruffolo, “Un paese troppo lungo” Torino Einaudi 2009, 145.

(Nota personale: la prima frase “Che paesi si potrebbe chiamar dei veri porcili…” è la descrizione esatta di come sono ridotte, oggi, nell’anno 2018, molte zone di Torino; una, ad esempio è la Barriera di Milano, altra, è il Lungo Dora Agrigento. Ciò che vede l’ignaro visitatore in quel tratto di strada è uno sconcio indecente e incredibile per una città che si auto-elegge con altezzosa pomposità “Capitale della cultura”. Ero insieme a un amico inglese in visita alla città, ed è rimasto esterrefatto di cosa vedevano i suoi occhi; cose allucinanti, da non credere. Frotte di extracomunitari seduti qua e là che chiacchieravano fra sporcizia varia, lattine, bottigliette di birra vuote e rifiuti di ogni genere, mentre uno di questi, dal parapetto, orinava nella Dora. La città in declino? Torino non c’è più. Il centro storico, il cuore della città e le sue barriere; per descriverle oggi uso il termine di Bixio, che è il più appropriato; “sono un porcile”. Ma…i torinesi cosa dicono?

Impossibile, non veritiero, bugiardo? Andate e osservate. I luoghi sono in Torino, non su Marte).

Vari aspetti riguardanti la prevalenza del sistema centralistico, piuttosto che autonomista o regionalista, erano attinenti alla struttura sociale del paese: da un lato la società civile, in particolare al Sud, era povera e arretrata, anche se aveva dato valenti filosofi e giuristi (Mancini, Spaventa, Crispi, Pisanelli), per contro, il Nord aveva gente esperta nelle tecniche sulle proprietà rurali e altra attenta e aperta alle moderne correnti europee (Jacini, Correnti, Ricasoli, Minghetti). In sostanza, era chiaro che le necessità politiche e l’attitudine all’autogoverno erano molto diverse nelle differenti zone del paese, «…e l’unità con il Sud indeboliva, anche sotto questa forma, le tendenze liberistiche e autonomistiche che faticosamente si erano fatte strada in Piemonte, Lombardia, Toscana ed Emilia. Altro aspetto, la classe dirigente di quegli anni era ristretta e poco propensa ad allargare le basi del nuovo Stato. È anche da tener conto che i parlamentari di origine meridionale erano in gran parte esuli che avevano interrotto ogni legame con i quadri dirigenti dei rispettivi paesi di origine, per cui, la loro sorte personale dipendeva dalla continuità dell’egemonia piemontese del nuovo Stato». Giulio Vesperini in “L’organizzazione dello Stato unitario”. Interessante è da notare che la secolare borghesia del Sud, oramai ridotta a poche famiglie, ma ancora molto potenti, avevano appoggiato la politica centralistica che, insieme alle forze liberali del mezzogiorno, era rimasta l’unica forma di accentramento amministrativo per loro accettabile atta a concepire l’Unità d’Italia.

«Governo, parlamento e correnti politiche nella genesi della legge 20 marzo 1865, cit., secondo il quale, il contrasto tra i sostenitori delle istanze centralistiche e i fautori delle autonomie dura fino al 1865 ed oltre, ma si tratta di un contrasto teorico, dal momento che la minoranza s’impegna nei confronti della maggioranza a non sviluppare nel dibattito in aula le proprie tesi per arrivare quanto prima all’approvazione della legge e rendere più agevole, in questo modo, la soluzione degli elementi di turbativa esistenti in quel momento nel paese. Con questa precisazione, va ricordato, tuttavia, che nei dibattiti e nelle proposte, anche degli anni immediatamente successivi alle leggi di unificazione del 1865, è costante il riferimento alle urgenze di “discentramento”, anche nei più rigorosi accentratori». Giulio Verperini; da “L’organizzazione dello Stato unitario”, con nota di R. Ruffilli relativa alle autonomie.

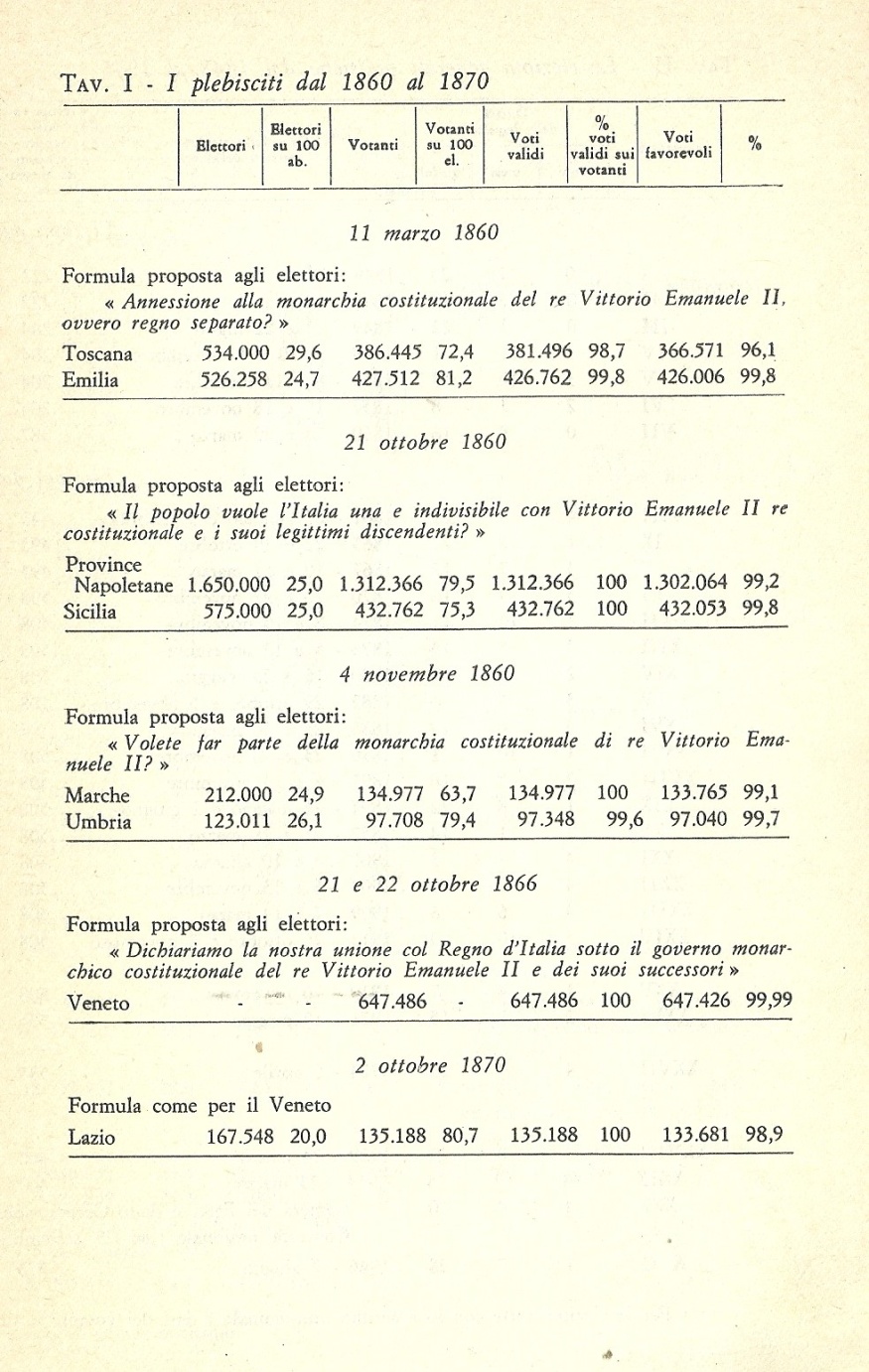

L’Unità era compiuta in breve tempo, quasi con il sistema del “bastone e la carota” e questo era stato il risultato finale della lunga serie di plebisciti: dal 1860 al 1870, nei quali, come già affermato, il popolo ne era stato completamente escluso.

Vedere le tabelle sottostanti tratte da: “Storia costituzionale d’Italia 1848/1948” di Carlo Ghisalberti – Editore Laterza.

Immagine tratta da “Storia costituzionale d’Italia 1848/1948” di Carlo Ghisalberti – Editore Laterza

Immagine tratta da “Storia costituzionale d’Italia 1848/1948” di Carlo Ghisalberti – Editore Laterza

Le ragioni di una Federazione di Stati italiani.

Il supporre che l’Italia, divisa com’è da tanti secoli, possa

pacificamente ridursi sotto il potere d’un solo è demenza.

[…] All’incontro l’idea dell’unità federativa, non che esser

nuova agli italiani, è antichissima nel loro paese e connaturata

al loro genio, ai costumi, alle istituzioni, alle stesse condizioni

geografiche della penisola

Vincenzo Gioberti. “Del primato morale e civile degli italiani”.

(Brano tratto da RIVISTA online, anno VII n° 2- Scuola superiore dell’economia e delle finanze.

La parola “federalismo” era pressoché sconosciuta dai politici italiani di quel tempo, in genere si discuteva di “discentralizzazione”. In un discorso alla Camera del 2 luglio 1849, il Cavour, in risposta all’onorevole Josti sull’argomento della riforma amministrativa, si dichiarava d’accordo di operare una “discentralizzazione” in quel senso, precisando «che la centralizzazione amministrativa è a mio avviso una delle più funeste istituzioni dell’era moderna…». Il Cavour riconosceva le falle del sistema ma le veementi battaglie politiche seguirono, nel tempo, altre vicende e il Cavour moriva proprio nel momento decisivo più delicato. (La frase tra virgolette è presa dal primo volume dell’epistolario del Chiala da “Lettere edite ed inedite” del 1883).

È tutta una storia politica ricca di colpi di scena incalzanti e interessanti ma troppo lunga e complicata, per cui, mi limito a indicare i concetti base su forme di “federalismo” che costituivano l’opposizione alla monarchia sabauda e più recenti, alcuni progetti di qualche anno fa.

Fra i primi a usare questo termine erano stati Carlo Cattaneo e Giuseppe Ferrari. La loro idea di federalismo prevedeva l’autonomia nel rispetto delle differenze degli Stati regionali preunitari, in senso democratico e repubblicano, mentre Vincenzo Gioberti e Cesare Balbo optavano per un federalismo moderato che prevedeva l’unione degli Stati regionali coordinati in una lega federale con a capo il Papa. Un altro progetto federalista (in verità un misto federal-monarchico) prevedeva la formazione di tre regni: il primo con il Piemonte, il Lombardo Veneto e Parma; il secondo con la Toscana, Modena e lo Stato pontificio; il terzo con Napoli quale sede del sovrano e Palermo sede del Congresso. Uno statuto e una lega doganale avrebbero dovuto unire i tre regni. (Spunti tratti da la RIVISTA online n° 2 ANNO VII della “Scuola superiore dell’economia e delle finanze” ).

Nell’Europa delle potenti monarchie e in particolare quella sabauda, era impensabile immaginare un’idea di Stato Federale, anche se l’idea del Cattaneo, più ancora di quella del Ferrari, era molto più vicina al popolo. Infine, attraverso i plebisciti, vinse la continuità monarchica in tutta Italia, escludendo, come sempre, il popolo. Senza una pluralità d’individui, “provenienti dal basso”, espressione che piaceva e piace al potere, non c’è democrazia, tantomeno compartecipazione.

Tuttavia a questo punto credo utile un chiarimento sul termine “popolo”, che, nell’Ottocento, aveva un significato ambiguamente impreciso; in generale s’identificava la nazione tutta. L’ambito storico nel quale succedono questi accadimenti è, infatti l’Ottocento, periodo in cui non esisteva un proletariato industriale e neppure “agricolo”, quindi in questo senso il “popolo”, erano le classi sociali medie e inferiori, che tentavano di lottare per il riconoscimento della loro esistenza politica. Per Cattaneo “popolo” significa una certa maniera di essere, un certo comportamento politico ed una certa funzione storica. “Qualsiasi ceto, anche la nobiltà, quando agisce nella pluralità, è “popolo”. Da “Introduzione a Cattaneo” di U, Puccio pag. 9/11. Einaudi Editore.

Carlo Cattaneo aveva concetti politici troppo avanzati per il suo tempo; egli riteneva che la federazione fosse un mezzo per promuovere l’autonomia, l’autogoverno e nel contempo sviluppare lo spirito di unità nazionale, pur rispettando le diversità.

Sul comunismo la sua idea era severa e intransigente, soprattutto attuale: «Il comunismo è quella dottrina che demolirebbe la ricchezza senza riparare alla povertà; e sopprimendo fra gli uomini l’eredità e per conseguenza la famiglia, ricaccerebbe il lavorante nell’abiezione delli antichi schiavi, senza natali e senza onore». “Stati uniti d’Italia” pag. 106, nota 44.

Per capire lo straordinario ingegno dell’uomo, non solo politico, dovrebbesi leggere il suo libro “Stati uniti d’Italia” con prefazione di Norberto Bobbio – Editore Chiantore Torino 1945.

Cattaneo nel libro si appoggia al “Programma del Cisalpino” per un’idea di federazione, peraltro ben abbozzata ma non definita, mentre il teorico federalista Giuseppe Ferrari espone con chiarezza la sua visione di Stato federale. Eppure il federalista per antonomasia è da sempre il Cattaneo che in politica era un uomo pratico con idee chiare, autore di una monumentale produzione di scritti su vari settori scientifici.

Norberto Bobbio apre la prefazione del libro (di ben 106 pag. note comprese) con queste parole: «Le grandi crisi aprono inaspettati spiragli sulla storia degli uomini e delle idee. Volti che nella loro apparente sanità nascondevano alla vista un germe di malattia mortale, oggi appaiono consunti, recanti il pallore del disfacimento; edifici che sembravano, nella loro esteriore saldezza sfidare l’urto del tempo, oggi scricchiolano o crollano come castelli di carta. La crisi è il momento in cui l’accumularsi dei piccoli debiti differiti e non mai pagati, produce il fallimento irreparabile; è il punto in cui la piccola deviazione non arrestata a tempo si allarga in un’apertura smisurata, che nessun passo d’uomo è più in grado di varcare…». Sembra di leggere un breve saggio scritto par ieri e non nel 1945 alla fine di una lunga guerra, per i parallelismi con il dissesto politico e finanziario dell’Italia odierna attuato da governi accentratori con il collaudato sistema di: non armi che sparano e uccidono ma uomini che uccidono con menzogne e truffe.

Anno 2014- Un progetto federalista del PD

Due deputati PD: Roberto Morassut e Raffaele Ranucci, hanno preso carta e penna per ridisegnare la cartina d’Italia. Ne è uscito uno stivale diviso in dodici aree omogenee per “storia, area territoriale, tradizioni linguistiche e struttura economica”. Alcune sono frutto di una semplice addizione (il Triveneto con Friuli, Trentino e Veneto, oppure l’Alpina con Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria). Altre invece mettono assieme province di Regioni diverse: il Levante “ospita” Puglia, Matera e Campobasso, mentre la Tirrenica tiene assieme Campania, Latina e Frosinone. Solo Sicilia e Sardegna manterrebbero il privilegio dello statuto speciale.

(Tommaso Ciriaco, da “la Repubblica” del 23/12/2014).

Progetto troppo semplicistico, irrealizzabile, d’ispirazione politica di sinistra, sbilanciato nei ruoli affidati alle regioni. Incomprensibile il mantenere lo statuto speciale solo a Sicilia e Sardegna e perché non le altre? Un disegno nato piuttosto come confederazione, un sistema che ne complicherebbe in modo definitivo la governabilità, in quanto, in sostanza, è mancante di un organo ufficiale centrale di coordinazione posto al di sopra dei singoli interessi dei vari Stati membri o Nazioni, come possiede una vera federazione.

Un progetto interessante del 1994 e sempre valido è quello di Marcello Pacini, nel suo libro edito dalla Fondazione Giovanni Agnelli. Esso invita a meditare su una scelta; ha per titolo “Scelta federale e unità nazionale”. Era stato ampiamente illustrato anche da “la Repubblica” del 29 ottobre 1994 (già inserito tempo addietro nel BLOG). Sotto, riporto nuovamente una parte della pagina.

Il modello federativo di Gianfranco Miglio del il 14 dicembre 1994

Dal primo dopoguerra a oggi l’Europa ha ceduto non solo in democrazia ma soprattutto sulla tutela degli stessi cittadini europei, ignorandoli; si è mutata in un centralismo plutocratico affetto da nepotismo. Intanto l’Italia, da vari decenni governata in toto dalle sinistre, si è pietrificata in un sistema accentrato, consolidando lo status di Repubblica = governo, cosa pubblica, che di pubblico ha solo una dilagante corruzione. C‘è stato un solo uomo politico convinto repubblicano, un eccezionale economista piemontese, vero “patriota”, che ha agito sempre con saggezza, esperienza e lungimiranza nel solo interesse dell’Italia, salvando la Lira nel primo dopoguerra; ed è stato Luigi Einaudi, dopo di lui, l’oscurità, le tenebre più profonde. Oggi ci ritroviamo un paese asfittico, sull’orlo del fallimento, con un debito pubblico gigantesco (supera i 2331 miliardi di euro) che ancora s’incrementa fra prebende e finanziamenti europei, in verità, meglio definiti come: “ricatti’.

L’unica soluzione a tutto questo è riprendere l’idea di Costituzione Federale già proposta dal Cattaneo, dal Ferrari, dalla chiesa cattolica e da altri. Una vecchia formula sempre riposta in un cassetto per mancanza di volontà, capacità, concretezza, da parte di una consorteria di partiti con tutt’altri interessi.

In Italia dopo Carlo Cattaneo, il pensiero federalista è caduto nell’oblio, come il concetto di “nazione”, proprio a causa della “febbre” unitaria che aveva investito il paese, sino all’avvento della LEGA NORD; ma questo è un altro argomento non trattabile in queste pagine.

«Una nuova unione di Stati liberi in una struttura “Federale”; una vera “federazione”, da non confondere con “confederazione”; perché essa è un’organizzazione incapace di superare l’anarchia. Ha la sostanza politica delle alleanze tra Stati ed ha un organo permanente per affrontare problemi comuni, che tuttavia non è subordinato agli Stati stessi e non è quindi capace di dominare le divergenti ragioni di stato. Manca in sostanza di un organo ufficiale centrale di coordinazione posto al di sopra dei singoli interessi dei vari Stati o Nazioni. Compito di grande difficoltà è l’unificazione politica di più Stati, Nazioni e/ o Regioni.

È dimostrato già in passato l’insuccesso dei tentativi per unificare le Città Stato della Grecia classica e più vicino a noi, gli Stati regionali dell’Italia alla fine del XV secolo. Non dimentichiamo che l’unificazione dei governi e dei popoli ottenuta senza guerra è avvenuta una sola volta nella storia, ed è stata quella nata con la formazione degli Stati Uniti d’America.

Da tenere presente che il pensiero federalista ha sempre combattuto su due fronti che rappresentano due esigenze diverse, causate anche da eventi storici: il federalismo “esterno”, che nasce prevalentemente da una crisi bellica, da una crisi internazionale, o da una reazione a un non corretto rapporto fra gli Stati sovrani (L‘Europa ai giorni nostri anche se non è una federazione: è un’unione di Stati non legittimata dai cittadini europei). Il federalismo “interno” nasce invece prevalentemente da una crisi interna, da una disgregazione di uno Stato accentrato, da forme di partitismo dispotico e arrogante, dalla crisi del diritto».

Il federalismo “interno”è appunto l’argomento che ci interessa, ovvero il “caso Italia” (Da appunti miei presi da incontri e conferenze di Norberto Bobbio e dalla prefazione dello stesso Prof. Bobbio dal libro “Federalismo e libertà” di Silvio Trentin). Nell’unificazione dell’Italia nulla è legittimo, poiché non c’è stata nessuna trasmissione di potere ma un sistema “consortile” che ha condiviso questi poteri con la monarchia sabauda. In pratica è cambiato poco o nulla; il popolo è stato escluso, come sempre, da ogni forma di potere.

In un sistema democratico per il progresso dello Stato e soprattutto per la sua sopravvivenza nel tempo, le regole che lo mantengono in vita vanno legittimate con la compartecipazione dei cittadini tutti, donne e uomini. È il semplice concetto del principio di legittimità.

Per precisione il diritto di voto in Italia è stato introdotto ai maschi nel 1918 e alle donne “riconosciuto” nel 1945. Una storia lunga e difficile ma che rivela ancora oggi una lacuna democratica nel paese per l’arretratezza in cui si trova ancora una parte di esso. Questo è uno dei motivi fondanti e urgenti non più dilazionabili per una sacrosanta divisione dei poteri in senso federale. Uno Stato è federale o non lo è, non esistono forme ibride o semicentraliste.

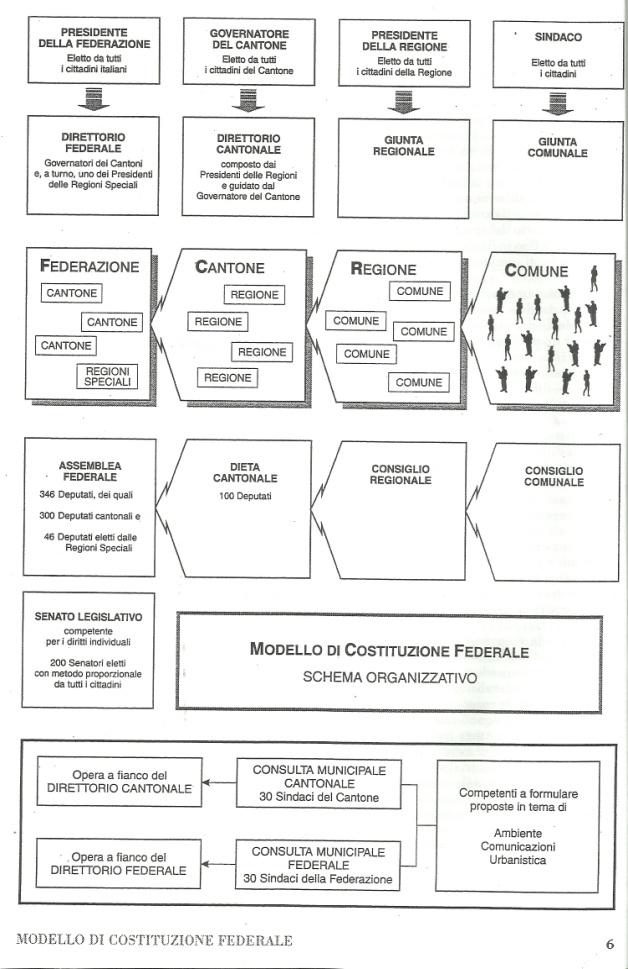

Il 17 dicembre 1994 il costituzionalista Gianfranco Miglio presentava al Circolo della stampa di Milano il “Modello di Costituzione Federale per l’Italia” e fatto proprio dall’Unione Federalista. (C’ero anch’io con alcuni federalisti torinesi).

Il Senatore Gianfranco Miglio ha un ricco e invidiabile curriculum (è stato preside per trent’anni della Facoltà di Scienze politiche di Milano), inoltre, tra molto altro, è stato anche l’ideologo della Lega Nord nel 1992, poi uscito nel 1994 per disaccordi con Umberto Bossi. Nello stesso anno fondava il Partito Federalista di cui era eletto presidente, con vicepresidente Dacirio Ghidorzi Ghizzi e segretario generale Umberto Giovine. Ha operato nell’Unione sino al 2000 anno in cui, colpito da ictus, non si riprendeva, morendo ottantatreenne a Como, sua città natale. Ad Adro è stato poi aperto un Polo Scolastico a lui intitolato. Dopo la sua morte, l’Unione Federalista è stata sciolta nel 2001.

Il Modello di Costituzione è riassunto in un fascicolo di 12 pagine di cui ne mostro la copertina e lo schema organizzativo. Se mi sarà concesso, probabilmente pubblicherò il contenuto completo. Assicuro che è di lettura molto interessante e istruttiva.

Il Modello Federale di Gianfranco Miglio è ancora oggi il miglior progetto prodotto da un costituzionalista esperto di federalismo par suo, per un paese arretrato come il nostro, le cui estremità sono “troppo lontane” le une dalle altre. Aveva studiato per oltre cinquant’anni i vari modelli di Repubbliche federali, confederali e le autonomie tanto contestate dei vari Stati europei ed extraeuropei. La sua sfortuna è stata di non aver avuto validi collaboratori nel proporre i suoi progetti federali per l’Italia. Miglio, quest’uomo determinato e intransigente, non è stato ascoltato ma soprattutto capito per le sue idee federaliste troppo avanzate, per la capacità e limitata coscienza politica dei politici di quel tempo che, a quanto pare, ancora oggi, purtroppo, non sono migliorate.

Dal suo modello di costituzione riporto parte del punto1:

Il sistema dei poteri e delle garanzie.

- La base di ogni Costituzione Federale è formata dalle convivenze politico-amministrative che si articolano sul territorio e che si contrappongono all’autorità “federali”: i Cantoni.

Esistono anche ordinamenti pseudo-federali che “combinano” particolarismi non localizzati sul territorio (economico-sociali, professionali, confessionali, ecc.). Ma il vero federalismo si basa su unità territoriali: cioè, su pluralità d’individui che vivono abitualmente gli uni accanto agli altri e hanno in comune la maggior parte dei bisogni essenziali e (sopra tutto) consuetudini, tradizioni e stili di vita, che li differenziano dalle altre convivenze. Fra coloro i quali oggi in Italia temono (o considerano contraria ai propri interessi) l’adozione di una “vera” Costituzione Federale, è forte la tendenza a chiedere che la Federazione si basi sulle attuali “Regioni”, sia cioè una “Federazione Regionale”. Ora, lo “Stato Regionale” – inventato dai costituenti italiani fra il 1946 e il 1947 e consacrato nel Titolo V della Carta – rappresenta l’esperienza più fallimentare che si conosca di questo tipo di ordinamento: quando si afferma che lo “Stato Regionale” è il contrario di un sistema federale, si cita il caso italiano. Non è necessario ricordare le cause di questa disfatta: basterà rilevare che il “regionalista” non condivide intimamente nessuno dei principi (“requisiti”) di una concezione federale….

Riporto, a chiusura dell’argomento, due articoli: uno di Giancarlo Galli e un altro di Salvatore Butera (ritagliati dal giornale “Il SOLE 24 ore” del 28/11/93), presi dal mio archivio personale perché attuali e “sempiterni”.

Articolo tratto da “Il SOLE 24 ore” del 28/11/93